IL CRISTIANESIMO: NASCITA DI UNA RELIGIONE

|

L'iniziatore: Gesù e l'ebraismo. Entrato nella sinagoga di Nazaret per il culto del sabato, Gesù, dopo aver letto un passo del profeta Isaia, tiene una sorta di midrash («omelia»), all’inizio del quale, a commento della parola letta, afferma: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite» (Luca 4,16-30). Indipendentemente dalla questione se questa frase sia stata pronunciata effettivamente da Gesù o a lui attribuita dall’evangelista, l’episodio è importante per diversi motivi. Anzitutto, perché avviene in un contesto pienamente ebraico (la sinagoga). In secondo luogo, perché ci dimostra che Gesù era un ebreo osservante e praticante; le sue dispute con i Farisei rientrano, infatti, nel quadro di una prassi del tutto normale, visto che l’ebraismo del tempo era attraversato al suo interno da parecchie correnti in dialettica tra loro (Farisei, Sadducei, Zeloti, Esseni). In terzo luogo, perché rappresenta l’inizio della sua attività pubblica. In cosa consiste il nucleo fondamentale della predicazione dell’ebreo Gesù? «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Matteo 4,17). Questa è la «buona notizia» (in greco euanghélion) a cui egli ispira il suo insegnamento, la sua predicazione e la sua attività di taumaturgo. Ma questa buona notizia ha come destinatari privilegiati non l’umanità in genere, bensì gli ebrei del suo tempo; ponendosi infatti nel solco di Isaia, Gesù valorizza due categorie tipicamente ebraiche: il profetismo e la tradizione sapienziale. Di conseguenza Gesù non intende fondare nessuna religione alternativa o superiore all’ebraismo. Rivolge, dall’interno, un appello all’ebraismo del suo tempo in vista di un suo rinnovamento, senza però mai rinnegarlo, visto che il Dio di cui parla è lo stesso di cui parlavano i suoi correligionari. Gesù dunque non parte dall’ebraismo per uscirne e proporre un modello alternativo (una nuova religione), ma per ritornare ad esso in ciò che possiede di più autentico. |

|

I continuatori: Cristo come nuovo inizio. Anche i discepoli erano pienamente ebrei come il loro rabbi («maestro»), cresciuti anch’essi nell’ascolto e nell’ interpretazione della Torah («insegnamento»); dopo essersi ripresi dall’iniziale senso di fallimento causato dalla ignominiosa morte del maestro, operarono, sempre dall’interno dell’ ebraismo, un rovesciamento significativo: mentre Gesù predicò la prossimità del Regno, essi predicarono la persona di Gesù, riconosciuto come il messia (dall’ebraico mashiah, «unto ») annunziato dai profeti. I discepoli non predicarono una dottrina, ma una persona. Lo dice bene Paolo: «Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio» (I lettera ai Corinzi, 1,24. La buona notizia non è più che il Regno è vicino, ma che il Cristo è il realizzatore del Regno, l’inizio di una nuova era.

Questo rovesciamento è determinante, perché affermare Gesù, in quanto Cristo (in greco christòs, «unto»), come nuovo inizio significa vedere in lui il compimento della Promessa, significa rileggere la Torah con occhi nuovi, cioè vedere, in essa, una funzione di annuncio e, in Cristo, la realizzazione di quell’annuncio. È per questo che Giovanni, all’inizio del suo Vangelo, dice: «il lógos è diventato carne» (1,14). Nel prologo di Giovanni, che è una rilettura del prologo del libro della Genesi, un nuovo e definitivo inizio supera il primo inizio. In questo modo Gesù, il Cristo, diventa l’inizio di tutti gli inizi: in lui inizio e fine coincidono, egli è l’alfa e l’omega.

Predicare Cristo come il compimento implica quindi tre conseguenze: anzitutto, che la Torah e i profeti vengono interpretati come annunciatori del Cristo (fenomeno dell’adempimento: il Nuovo Testamento compie l’Antico); in secondo luogo, che il popolo ebraico assume una funzione preparatoria e provvisoria (fenomeno della sostituzione: i cristiani sono il nuovo Israele); infine, che l’annuncio cristiano (kérygma) riguarda tutti gli uomini di buona volontà e quindi esce dai confini della Palestina per cominciare il suo viaggio all’interno della cultura ellenistico-romana (fenomeno della missione: tre vangeli su quattro terminano con l’invio dei discepoli).

Il cristianesimo si struttura in dottrina. Svincolatosi progressivamente dalla sua originaria matrice ebraica, già con Paolo il movimento cristiano fa il suo ingresso in un mondo imbevuto di cultura ellenistica. Il greco diventa la lingua della predicazione e della scrittura (il Nuovo Testamento è scritto tutto in greco). Dal momento, però, che parlare in una certa lingua significa anche acquisire gli schemi mentali che quella lingua veicola, il cristianesimo ridefinisce la propria identità a partire dalla categoria della ‘filosofia’ (sophía). Parlare in greco significa pensare in greco. Ciò non sarà senza conseguenze, perché, a contatto con la filosofia greca, il cristianesimo si struttura in dottrina. La fede ha un contenuto e questo contenuto non più tanto una persona (il Cristo), ma una dottrina. Non a caso, nelle comunità cristiane di lingua greca comincia a farsi strada la figura del didáskalos, colui che ha il compito di insegnare e farsi garante dell’ortodossia (dal greco «retta dottrina»).

Dal pluralismo al monolitismo dottrinale. Sono due le fasi di questo movimento di inculturazione. Nella prima, il messaggio cristiano fa propria la pluralità delle scuole di pensiero (hairéseis, dal greco haíresis, «scelta») che caratterizzavano il contesto culturale ellenistico. Ne conseguono, da parte pagana, la percezione del cristianesimo come uno dei tanti culti orientali (anche se molto più pericoloso), e, da parte cristiana, la configurazione di una sorta di pluralismo dottrinale in cui, in assenza di una gerarchia normalizzatrice, hanno libero corso posizioni diverse (si pensi soltanto alle varie scuole gnostiche) che danno vita a dibattiti e discussioni. A questa fase espansiva ne segue una di ripiegamento: per effetto di un curioso slittamento semantico, la haíresis, intesa come opzione dottrinaria, viene ridotta al rango di ‘eresia’. Al pluralismo dottrinale succede il monolitismo. Comincia a farsi strada la divaricazione tra una ortodossia sempre più vincente e una eterodossia sempre più minoritaria, anche se per assistere al trionfo della prima sulla seconda bisognerà aspettare la stagione dei concili, dal IV secolo in poi.

Ripensatosi, dunque, in termini di filosofia, il movimento cristiano si presenta come unica e sola filosofia. La fede finisce per coincidere con la filosofia.

Religio e supestitio. Man mano che si diffonde nella sfera culturale romama, il cristianesimo è costretto a confrontarsi con una realtà nuova, dalla quale uscirà in qualche modo trasformato. Il concetto di religione, intesa come appartenenza ad una collettività sociale e politica, è un prodotto romano, tanto che l’essere religiosus e l’essere romanus si identificavano. I Romani, infatti, amavano definirsi religiosissimi mortales (cfr., per esempio, Sallustio, De Catiliniae coniuratione 12).

In un passo del De natura deorum (II 28, 71), Cicerone afferma: maiores nostri superstitionem a religione separaverunt («i nostri antenati hanno distinto la superstizione dalla religione»). La distinzione tra religio e superstitio è centrale per comprendere l’approccio romano. La religio, lungi dall’essere un insieme codificato di dottrine o di norme morali cui si chiedeva un’adesione intellettuale o interiore, possiede una valenza socio-politica: il culto è funzionale non alla salvezza del singolo, ma alla salvezza della civitas e dei suoi rappresentanti. Ciò che non rientra in questi confini è superstitio, termine con il quale si indicano culti estranei alla civitas, da estirpare non a priori, ma solo nel momento in cui vengono percepiti come sovvertitori della legittimità delle strutture politiche.

Il cristianesimo come vera religio. Precocemente avvertito come superstitio da autori come Tacito (exitiabilis superstitio: Annales XV 44, 2), Plinio il Giovane (superstitionem pravam et immodicam: Epistula X 96, 8) e Svetonio (superstitionis novae ac maleficae: Vita Neronis 16, 2), il cristianesimo di lingua latina fa proprio, in prima battuta, un atteggiamento difensivo, cercando di confutare le accuse di cui era oggetto. Sennonché, la difesa si trasforma ben presto in rilancio. Sarà Tertulliano, infatti, alla fine del II secolo, a capovolgere i termini della questione: nella sua opera più famosa, l’Apologeticum, non solo dimostra che il cristianesimo non può essere descritto come superstitio, ma addirittura, grazie ad un ribaltamento semantico e concettuale, dichiara che il movimento cristiano può legittimamente essere definito religio, anzi vera religio, contrapposta quindi alla romana religio, considerata superstitio.

Declassando, perciò, la religio romana a superstitio e sostituendosi ad essa quale vera religio, il cristianesimo si propone come superamento del paganesimo, sia in termini di adesione personale al credo religioso sia in termini di contenuto ‘razionale’: se la verità della dottrina cristiana è frutto della rivelazione del vero Dio, la mitologia pagana non può che presentare un deficit filosofico-teologico (in questo senso è superstitio). Contemporaneamente, però, prendendo il posto della religio romana come vera religio, il cristianesimo finisce per assimilarne la logica interna, trasformandosi in religione civile, politica, identitaria. Così, per esempio, il Christianus sum pronunciato dai martiri cristiani di fronte ai tribunali romani si sovrappone al civis romanus sum, mantenendone inalterata però la funzione giuridica: la vera religio fa sì che il civis si identifichi con il Christianus. Si potrebbe quindi affermare che la cristianizzazione della romanità determina la romanizzazione della cristianità.

Ripensatosi in termini di religione, il movimento cristiano si presenta come unica e sola religione. La fede finisce per coincidere con la religione.

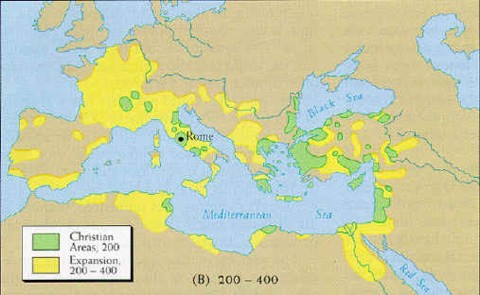

La diffusione del messaggio cristiano. Il cristianesimo si è sviluppato in un arco di tempo così breve e in uno spazio geografico così vasto per precise ragioni spirituali e materiali. Il vettore spirituale è rappresentato dal fatto che il messaggio cristiano si incontra con una sete di spiritualità molto sentita e generalizzata in età imperiale. Il ‘mercato religioso’ ellenistico-romano, infatti, risultava assai fiorente: predicatori, guaritori, maghi, religioni misteriche, esperienze estatiche facevano parte del panorama multireligioso del tempo. Niente di strano allora che, in un mondo saturo di religiosità, il cristianesimo venga percepito o come una variante dell’ebraismo o come uno dei tanti culti misterici diffusi all’epoca (l’identificazione tra Gesù e Mitra non era infrequente).

Il vettore materiale è triplice. Il messaggio cristiano si diffonde, dapprima, seguendo la fitta rete delle sinagoghe ellenistiche presenti nelle più importanti città dell’impero (si sa, per esempio, che il cristianesimo giunse più tardi proprio nei territori non segnati dalla presenza ebraica); in secondo luogo, grazie al medium librario (utilizzo del più comodo e resistente codice rispetto al più fragile e limitato rotolo) e linguistico (iniziano le traduzioni nelle lingue locali del Nuovo Testamento scritto in greco); infine, grazie alla rete stradale romana, che consentì ai predicatori itineranti di coprire in breve tempo il vasto territorio imperiale.

|

|

| La diffusione del cristianesimo tra il 200 e il 400 | La diffusione del cristianesimo tra il 400 e il 600 |

L'"eccentrica normalità" dei cristiani. In uno dei testi più antichi del cristianesimo primitivo, la Lettera a Diogneto (un breve trattato apologetico scritta in greco verso la metà del II sec.), si possono leggere queste considerazioni: «I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. […] Vivono nella loro patria, ma come forestieri, partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono staccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera» (V 1-5). ‘Eccentrica normalità’ si potrebbe definire questo quadro. Ma qui è possibile, sia pure con molta cautela, individuare anche una sorta di rappresentazione sociologica del primo cristianesimo, tenendo presente che il cristianesimo precostantiniano, pur partendo da un nucleo centrale di fede condivisa, è piuttosto variegato sia a livello dottrinale sia a livello strutturale. Sarebbe quindi più corretto parlare di cristianesimi.

La composizione sociale delle prime comunità cristiane. Il messaggio cristiano, di fatto, non si caratterizzò né venne avvertito come una rivoluzione di carattere sociale (il brano di Diogneto citato sopra lo dimostra chiaramente). Dunque, i primi convertiti non appartenevano agli strati più bassi della società e la presenza di schiavi era molto limitata. Dal punto di vista sociologico, e per almeno i primi tre secoli, il cristianesimo si presentò sulla scena come fenomeno prevalente urbano, con scarsa penetrazione in ambiente rurale. Il nucleo sociale più consistente delle comunità vede la presenza di quello che si potrebbe definire ‘ceto medio’: persone libere, dotate di qualche proprietà, lavoratori salariati e artigiani. Solo a partire dal III secolo si assiste a una maggiore articolazione sociale delle comunità cristiane con la presenza di esponenti delle classi medio-alte.

Certo, esistevano eccezioni. Alcune fonti cristiane (Ireneo, Tertulliano, Dionigi di Alessandria) parlano dell’adesione al messaggio cristiano da parte di schiavi, liberti imperiali, esponenti politici di alto rango, senatori, addirittura di persone appartenenti all’entourage dell’imperatore. Si tratta però di testimonianze spesso controverse o tendenziose. Rimane il fatto che, almeno sino alla svolta operata dall’imperatore Costantino (313), non si può parlare di un cristianesimo di massa né di societas Christiana.

L'organizzazione interna del movimento cristiano. Il cammino che ha condotto il movimento cristiano a dotarsi di una organizzazione interna non è stato lineare. Volendo ridurre il discorso al suo nucleo centrale, ci si potrebbe concentrare su due aspetti: il carattere delle comunità cristiane e la modalità di governo delle stesse.

Fin dall’inizio la comunità cristiana si percepisce come ekklesía (in greco «assemblea»): il termine, mutuato dal contesto ellenistico, non identifica una comunità di tipo socioculturale, bensì una comunità di tipo cultuale («assemblea di fedeli»); in essa ci si incontra per celebrare il battesimo e la cena del Signore, due azioni che possiedono, nel contempo, una funzione di pro-memoria dell’azione salvifica del Maestro («Fate questo in memoria di me»: I lettera ai Corinzi 11, 24-25) e una funzione di natura identitaria (si entra a far parte di un gruppo e si prova un senso di appartenenza). Anche se le pratiche liturgiche variavano a livello locale, questa modalità organizzativa rimase il tratto caratterizzante. Per quanto concerne poi il governo dell’ekklesía, emergono sostanzialmente due modelli ecclesiali: un modello carismatico, di matrice paolina, che vede alla guida della comunità persone la cui legittimazione è di natura spirituale (il kárisma, «dono», dello Spirito), e un modello autoritativo, che ha al suo centro la figura dell’epískopos (lett. «sorvegliante », da cui «vescovo»), nella sua funzione di garante della saldezza dottrinale e della coesione comunitaria.

Culto e morale. A ben guardare il culto cristiano, fatto di esclusività, segretezza e simbolismo rituale, non era molto diverso da quello di altre espressioni religiose del tempo (in particolare delle religioni misteriche). Ciò che ai Romani risultava incomprensibile era l’interiorizzazione del culto e lo stretto legame tra culto e scelte etiche. Mentre infatti il culto romano era eminentemente un atto ‘pubblico’ cui non era richiesta una particolare adesione interiore, quello cristiano era un atto ‘domestico’, non solo perché si svolgeva in case private (questo però solo fino al III sec.), ma soprattutto perché faceva appello al rinnovamento interiore dell’essere umano nella sua integralità. Da qui l’unione tra culto e comportamenti concreti: la scelta in favore dei poveri, la condivisione dei beni, la fedeltà coniugale, l’onestà negli affari, la mansuetudine nei rapporti sociali erano tutti atteggiamenti che avevano la loro radice nella liturgia comunitaria, nella quale il riferimento alla vita, alla morte e alla risurrezione di Cristo era centrale.

L'"atesimo" cristiano e le sue conseguenze sociali. Anche il rifiuto di sacrificare all’imperatore e alle divinità ad esso collegate aveva una motivazione religiosa e delle conseguenze sociali. Negare l’esistenza degli dèi tradizionali e classificarli come demoni malvagi significava, per i romani, fare professione di a-teismo. Opporsi al culto dell’imperatore, considerato indegno di un’adorazione che andava invece rivolta all’unica e vera divinità, significava attentare alla sicurezza dell’impero e quindi del intero corpus sociale. Le accuse di crimini contro la società, di lesa maestà e di ateismo erano la diretta conseguenza di una posizione che, nella comprensione cristiana, non aveva nulla di ‘anarchico’, ma che si poneva in modo coerente con una opzione di fede.

La partecipazione politica. Fatta salva l’inaccettabilità del culto rivolto all’imperatore, i cristiani non erano pregiudizialmente ostili alla partecipazione politica. La linea di condotta, al di là delle differenti sottolineature, rimane sostanzialmente quella tracciata dagli scritti del Nuovo Testamento da cui risultano due atteggiamenti di fondo: mentre si riconosce la legittimità del potere («…non vi è autorità se non da Dio e le autorità che esistono, sono stabilite da Dio»: Lettera ai Romani 13, 1), si sottolinea come ci debba essere distinzione tra sfera religiosa e sfera politica (cfr. Marco 12, 17). Sulla base della sollecitazione neotestamentaria, i primi cristiani, da un lato desacralizzano il potere, opponendosi ad un’istituzione politica che abbia pretese totalitarie, dall’altro reclamano l’autonomia della coscienza individuale, distinguendo tra la doverosa obbedienza alle leggi e la sottomissione muta ad un potere tirannico e ingiusto.

L'uso delle ricchezze.Tema molto trattato dagli scritti biblici, il rapporto tra ricchezza e povertà acquista una particolare importanza nel cristianesimo primitivo. L’esegesi dei testi neotestamentari, in particolare dell’episodio del giovane ricco (Marco 10, 17-31 e paralleli), conduce le comunità cristiane a due prospettive complementari in relazione al buon uso delle ricchezze. Negli ambienti più rigoristi (attivi soprattutto nel II sec.) prevale una visione ascetica e escatologica che spinge alla rinuncia radicale alle ricchezze e a un’esistenza improntata alla povertà evangelica (da questo filone prenderà il via nel III-IV secolo l’esperienza monastica). Alla linea rigorista si sovrappone ben presto una prospettiva di tipo socio-assistenziale che sottolinea la necessità di un’equa distribuzione delle ricchezze all’interno della comunità dei credenti (si veda in particolare il Pastore di Erma, la Didaché, Cipriano e Clemente Alessandrino). Come la politica, insomma, anche le ricchezze non sono né un bene né un male. La discriminante è legata all’uso che se ne fa.