Il Teatro di Pirandello

Gli

esordi e il periodo «grottesco»

L'interesse

di Pirandello per il teatro ha radici lontane, che risalgono ancora agli anni

Novanta (del '96 è già il dramma in tre atti Il nibbio), ma i testi

scritti in questo periodo non trovano ancora la via della scena. Solo nel 1910,

a Roma, furono rappresentati dalla compagnia di Nino Martoglio due atti unici, La

morsa e Lumìe di Sicilia. Dal 1915 data l'inizio di una continuativa

attività teatrale dello scrittore, con la rappresentazione, avvenuta a Milano,

del vecchio testo Il nibbio, ribattezzato Se non così (poi dal

1921 La ragione e gli altri). Fra il 1915 e il 1916 Pirandello

scrive anche vari testi dialettali, destinati alla compagnia del famoso attore

siciliano Angelo Musco: Lumìe di Sicilia, Pensaci Giacuminu!, Liolà,

'A giarra, 'A birritta cu 'i ciancianeddi. È un teatro che gioca

sulla deformazione e sull'assurdo, che però l'attore tende a ridurre al livello

della farsa. Contemporaneamente, Pirandello scrive anche testi in lingua,

destinati al circuito nazionale, talora traducendo i testi originali siciliani

(come nel caso di Pensaci, Giacomino! e del Berretto a sonagli).

Il contesto teatrale in cui Pirandello veniva a inserirsi era quello del dramma borghese di impianto naturalistico, che si incentrava sostanzialmente sui problemi della famiglia e del denaro, vale a dire sull'adulterio e sulle difficoltà economiche. Era un dramma serio, che spesso indulgeva all'enfasi e al sentimentalismo, e si fondava sulla verosimiglianza, sulla riproduzione fedele della vita quotidiana (sia pure con qualche forzatura romanzesca), sulla proposizione di personaggi a tutto tondo, su uno psicologismo che aveva come presupposto la rigida consequenzialità di causa ed effetto propria del determinismo naturalistico. Pirandello apparentemente riprende quei temi e quegli ambienti, ma porta la logica delle convenzioni borghesi alle estreme conseguenze, sino a farla esplodere dall'interno. I ruoli imposti dalla società borghese, il marito, l'uomo d'affari, vengono assunti con estremo rigore, sino a giungere al paradosso e all'assurdo, e così vengono smascherati nella loro inconsistenza. Ad esempio in Pensaci, Giacomino! (1916) il vecchio professor Toti, che non ha potuto farsi una famiglia a causa del suo magro stipendio statale, decide di vendicarsi sposando una donna giovanissima, in modo da costringere lo Stato a pagarle per molti anni la pensione. Mette anche nel conto le corna, anzi arriva a favorire il legame della ragazza con il giovane Giacomino, suo allievo, ma afferma che le corna non andranno in testa a lui, bensì alla parte che recita, alla professione di marito, che non lo riguarda se non nell'apparenza. In Così è (se vi pare), del 1917 , il signor Ponza tiene relegata la moglie nel suo alloggio, alla periferia di una cittadina di provincia, perché la suocera, signora Frola, non possa vederla, se non da lontano. L 'uomo afferma che si tratta in realtà della seconda moglie, essendo la prima, la figlia della signora Frola, morta in un terremoto; l'anziana donna è pazza, sostiene sempre il genero, ed è convinta che si tratti ancora di sua figlia. A sua volta la signora Frola afferma che è pazzo il genero, e che la donna relegata in casa è davvero la figlia, che si finge una seconda moglie per assecondare il marito. Il caso suscita la curiosità di tutta la cittadina, i cui abitanti, con un'indiscrezione che sconfina nella crudeltà, si affannano per far venire alla luce la verità. Al termine compare in scena la signora Ponza, velata; tutti ritengono di poter finalmente avere la soluzione dell'enigma, di sapere se ha ragione il signor Ponza o la signora Frola, ma la donna delude le aspettative, poiché si limita ad affermare: «lo sono colei che mi si crede», «e per me nessuna! nessuna!». In tal modo Pirandello porta sulla scena il suo relativismo assoluto, che contesta la pretesa di definire una volta per tutte una verità oggettiva, e sottopone a critica l'idea comune di identità personale. Nel Piacere dell'onestà (1917) Angelo Baldovino, un fallito, accetta di sposare pro forma Agata Renni, in modo da dare un padre legale al figlio che costei aspetta dal suo amante, ma poi pretende di osservare fino in fondo la forma, con assoluto rigore, e così facendo smaschera l'ipocrisia del contesto borghese che ha combinato l'intrigo. Nel Giuoco delle parti (1918) Leone Gala, che è separato dalla moglie e mostra di guardare con filosofica indifferenza la relazione di lei con Guido Venanzi, accetta di fare la sua parte di marito sfidando a duello un gentiluomo che l'ha offesa, ma poi rifiuta di battersi, lasciando il compito all'amante.

In questi drammi Pirandello sconvolge due capisaldi del teatro borghese naturalistico: la verosimiglianza e la psicologia. Gli spettatori non hanno l'illusione di trovarsi di fronte a un mondo "naturale" , del tutto simile a quello in cui sono abituati a vivere, ma vedono un mondo stravolto, ridotto alla parodia e all'assurdo, in cui i casi della vita "normale" sono forzati all'estremo e deformati, assumendo una fisionomia stranita, artificiosa, meccanica, che lascia sconcertati e spaesati. Parimenti i personaggi non sono caratteri corposi, dalla psicologia coerente e unitaria, rispondente ai moduli che gli spettatori sono abituati a considerare come "normali", ma personaggi scissi, sdoppiati, contraddittori, irrigiditi anch'essi, come gli intrecci, in forme astratte e assurde, trasformati quasi in esagitate marionette. A questo processo di riduzione all'assurdo di situazioni e figure concorre anche il particolare linguaggio adottato da Pirandello in questi drammi: un linguaggio concitato, convulso, fatto di continue interrogazioni, esclamazioni, sospensioni, sottintesi, mezze frasi, frasi interrotte, che danno l'idea dell'agitarsi delle passioni come nel vuoto, in uno spazio astratto e remoto dalla vita reale, e impediscono l'identificazione emotiva degli spettatori, inducendoli a vedere la scena in una prospettiva straniata, a leggerla criticamente. In realtà recensori e pubblico, non preparati a queste novità, restavano sbalorditi dalla loro forza dirompente. Inizialmente, per questi motivi, il teatro di Pirandello ebbe scarso successo di pubblico ed ottenne tiepidi giudizi da parte dei recensori. Il carattere rivoluzionario di un simile teatro, la sua carica di contestazione dell'arte borghese contemporanea e quindi, mediatamente, della società borghese stessa, dei suoi miti e delle sue finzioni, fu colta pienamente solo da un recensore d'eccezione, Antonio Gramsci, che parlando del Piacere dell'onestà sull'«Avanti!» del 29 novembre 1917, affermava: «Luigi Pirandello è un "ardito" del teatro. Le sue commedie sono tante bombe a mano che scoppiano nei cervelli degli spettatori e producono crolli di banalità, rovine di sentimenti, di pensiero».

Con Il piacere dell'onestà e con Il giuoco delle parti Pirandello si accosta decisamente alla poetica del teatro «grottesco», che proprio dal 1916 si era andato affermando sulla scena italiana, anzi ne fornisce i due esempi più significativi. Lo scrittore stesso nel 1920 dà del «grottesco» una definizione chiara e pregnante: «Una farsa che includa nella medesima rappresentazione della tragedia la parodia e la caricatura di essa, ma non come elementi soprammessi, bensì come proiezione d'ombra del suo stesso corpo, goffe ombre d'ogni gesto tragico». Come si vede, la definizione risponde perfettamente a quella data dell'«umorismo» nel saggio del 1908. Il «grottesco» è la forma che l'arte «umoristica» assume sulla scena. I due drammi citati danno corpo concreto, nelle loro strutture, a questi princìpi: in essi il «tragico» è sempre straniato dal «comico», che è appunto come l'ombra goffa che il tragico si trascina continuamente dietro, e viceversa il «comico» rivela sempre, al suo fondo, un nucleo di tragica serietà. Angelo Baldovino e Leone Gala, nella loro riduzione della vita a «parte» e a maschera, hanno qualcosa di burattinesco che li rende ridicoli, ma rivelano anche uno strazio profondo, autenticamente sofferto. In particolare, Leone Gala cela dietro il suo distacco filosofico qualcosa di torbido e oscuramente dolente, che farà saltare la maschera del lucido, impassibile ragionatore e farà emergere, nel finale, la sua umana miseria.

Il

«teatro nel teatro»

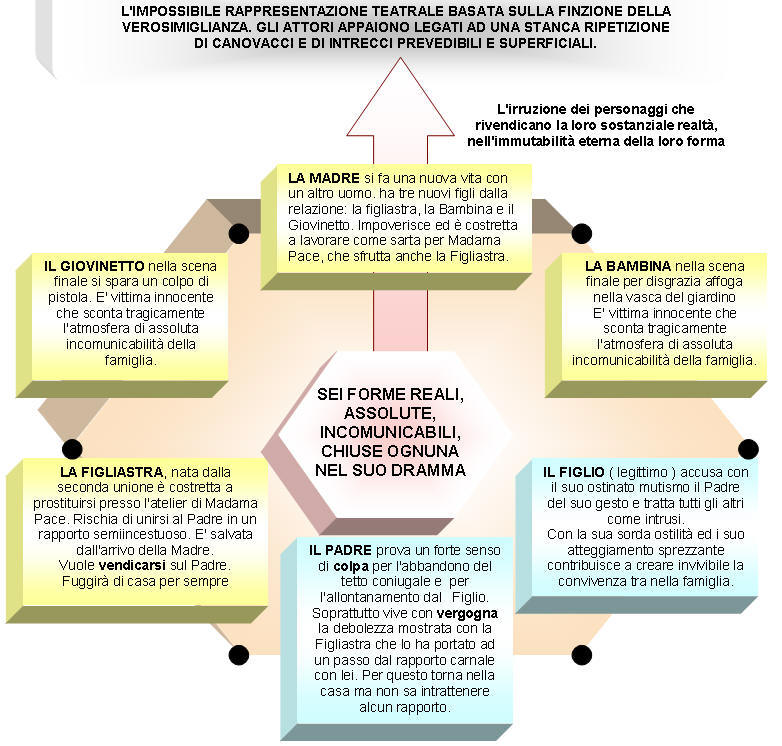

La critica pirandelliana alle forme teatrali correnti, nel periodo del «grottesco», lavora sotterraneamente all'interno di quelle forme stesse, spingendole all'assurdo e così disgregandole. Nel 1921, con Sei personaggi in cerca d'autore, Pirandello porta allo scoperto il rifiuto, investendo direttamente temi, intrecci e convenzioni teatrali del tempo. I sei personaggi a cui allude il titolo, un Padre, una Madre, un Figlio, una Figliastra, una Bambina, un Giovinetto, sono nati vivi dalla mente di un autore, ma questi si è rifiutato di scrivere il loro dramma, che è proprio un drammone borghese a forti tinte, basato sul classico triangolo adulterino, su esacerbati conflitti familiari, lutti strazianti, colpi di scena sorprendenti. Pertanto si presentano su un palcoscenico dove una compagnia sta provando una commedia (Il giuoco delle parti di Pirandello), affinché gli attori diano al loro dramma quella forma che l'autore non volle fissare. Così Pirandello, invece del dramma dei personaggi, mette in scena la sua impossibilità di scriverlo; e non può scriverlo, come egli stesso precisa nella prefazione aggiunta al testo nel 1925, proprio per il suo carattere esasperatamente «romantico). Emerge però anche l'impossibilità di rappresentarlo: non solo per la mediocrità degli attori, ma per l'incapacità intrinseca del teatro di rendere sulla scena ciò che uno scrittore ha concepito (e non importa se in questo caso l'autore non ha dato forma scritta alla sua creazione). Questa sfiducia nel linguaggio teatrale in se era stata chiarita da Pirandello sin dal 1908 in un saggio, Illustratori, attori e traduttori. I Sei personaggi costituiscono così un testo metateatrale, dove, attraverso l'azione scenica, si discute del teatro stesso.

Il dramma, alla sua prima rappresentazione a Roma nel 1921, suscitò l'indignazione furibonda del pubblico, impreparato a un discorso d'avanguardia che sconvolgeva le convenzioni del teatro corrente, ma in seguito andò incontro ad un trionfale successo, anche su scala mondiale. Le soluzioni d'avanguardia del «teatro nel teatro» (cioè di un teatro in cui viene messo in scena il teatro stesso con i suoi problemi) sono poi proseguite da Pirandello in due altri testi, Ciascuno a suo modo (1924) e Questa sera si recita a soggetto (1929). Se nei Sei personaggi veniva affrontato il problema del conflitto tra personaggi ed attori, Ciascuno a suo modo propone il conflitto tra gli attori e il pubblico, offrendo una sorta di rappresentazione di secondo grado, in cui la scena mostra il pubblico che irrompe in scena. Questa sera si recita a soggetto, a sua volta, affronta il conflitto fra gli attori e il regista (una figura nuova che si era affermata in ambito europeo: era colui che dirigeva gli attori coordinando lo spettacolo in tutti i suoi aspetti, secondo un'interpretazione unitaria). Il regista Hinkfuss (non a caso tedesco, in quanto in Italia la funzione del regista in senso moderno non era ancora pienamente delineata) vuole ridurre gli attori a puri strumenti, ad esecutori passivi della sua volontà, ma gli attori si ribellano e lo cacciano, recitando liberamente e identificandosi interamente con i personaggi.

Al ciclo del «teatro nel teatro» si collega per certi aspetti un altro grande capolavoro di questo periodo, Enrico IV (1922), che si stacca dal «grottesco» per un'ambizione alla «tragedia» (così definisce il testo Pirandello stesso). In una villa solitaria nella campagna umbra vive rinchiuso da vent'anni un uomo che, impazzito per una caduta da cavallo durante una mascherata in costume, si è fissato nella parte che vi rappresentava, quella dell'imperatore medievale Enrico IV. Da allora continua a restare immerso in quella lontana vicenda storica, assecondato da tutti quelli che lo circondano. Nella villa si introduce la donna che un tempo egli amava, Matilde, con l'amante Tito Belcredi e la figlia Frida. Un dottore, attraverso una specie di psicodramma, mascherando la figlia come era un tempo la madre durante la cavalcata storica, vuol provocare nel pazzo uno choc che lo riconduca alla ragione. Ma «Enrico IV » rivela di essere rinsavito da molti anni, e di essersi chiuso nella sua parte per disgusto di una società corrotta e vile. Così facendo, però, è anche rimasto escluso dalla vita, e la vita gli è sfuggita, a poco a poco. Ora vorrebbe riappropriarsene, vivere ciò che non ha vissuto, possedendo la donna che non aveva potuto avere, nella forma di allora, cioè non Matilde ormai vecchia ma la giovane Frida. Belcredi interviene per difendere la fanciulla, ma «Enrico IV » lo uccide con la sua spada. Così, da quel momento, sarà costretto a chiudersi di nuovo, per sempre, nella sua pazzia.

Il dramma si collega al ciclo del teatro nel teatro perché anche qui avviene una recita in scena, quella di «Enrico IV» (il nome vero del personaggio non è mai rivelato: egli si identifica totalmente con la sua parte), definito appunto «il grande Mascherato». La finzione dell'eroe non è che la prosecuzione cosciente, rigorosa, portata all'estremo, della finzione che è di tutti, costretti dal meccanismo sociale ad indossare delle maschere. «Enrico IV», con la sua "recita", costringe anche gli altri a mascherarsi, a recitare, per assecondarlo, ma proprio così mette in luce la finzione di cui sono prigionieri nella vita quotidiana. Verso la sua maschera l’eroe ha un atteggiamento ambivalente: da un lato ne prova fastidio, sentendo la nostalgia della «vita»; dall'altro però la commedia sociale lo disgusta, e la maschera che lo isola dal mondo costituisce una sorta di rifugio, di protezione, sicché il gesto finale che lo costringe a chiudersi definitivamente nella parte si può intendere dettato da una volontà di fuggire da quella realtà intollerabile. Con «Enrico IV » ricompare la grande figura, cara a Pirandello, dell'eroe estraniato dalla vita, dotato di superiore consapevolezza, che guarda dall'alto la miseria della commedia mondana. Ma, come tutti i grandi personaggi pirandelliani, anch'egli è doppio, scisso, non è un eroe disumano nella sua purezza intellettuale: è turbato anch'egli da passioni, appetiti, rimpianti che lo legano alla vita. Il gesto finale, che lo chiude nuovamente nel guscio protettivo della follia, può essere allora letto (secondo quanto recentemente ha proposto Roberto Alonge) come la manifestazione di una debolezza, la confessione di un'immaturità, di un'incapacità di vivere.

Il

«pirandellismo»

La successiva produzione drammatica di Pirandello, che prosegue tra gli anni Venti e gli anni Trenta, tende a riprodurre gli schemi di quella precedente, ma in maniera alquanto stanca, in forme macchinose ed artificiose. In certo modo Pirandello riduce la sua straordinaria forza drammatica a maniera, giunge quasi a proporre la caricatura di se stesso. L'arrovellarsi convulso dei personaggi assume qualcosa di sofistico, di contorto e capzioso, si riduce ad astratto e programmatico cerebralismo, che dà l'illusione di una profondità intellettuale, mentre è solo ripetizione di schemi ormai inerti. È questa la fase che è stata definita «pirandellismo», e che non caratterizza solo lo scrittore, ma vari suoi imitatori. L'eccesso di cerebralismo pseudofilosofico è anche dovuto all'influenza su Pirandello di un suo interprete, Adriano Tilgher, che in un saggio del 1922 aveva meccanicamente ridotto tutta la tematica pirandelliana al conflitto tra «vita» e «forma», inducendo così lo scrittore stesso a modellare su quell'astratto schema i suoi drammi. Citiamo solo alcuni titoli dei testi di questo periodo: La vita che ti diedi (1923), Diana e la Tuda (1926), L'amica delle mogli (1926), O di uno o di nessuno (1929), Come tu mi vuoi (1930), Trovarsi (1932), Quando si è qualcuno (1933).

L’ultimo

Pirandello: i «miti» teatrali

Già sul finire degli anni Venti compaiono però nella produzione teatrale di Pirandello nuove direzioni di ricerca, che rivelano un cambiamento di poetica rispetto a quella dell'«umorismo» e del «grottesco» che aveva sostanzialmente ispirato la sua opera sino a quel momento (anche la fase del «pirandellismo» proseguiva su quella linea, pur costituendone un'involuzione). Come si è visto, l'«umorismo» tendeva a scomporre la realtà, svelando stridori e contraddizioni, dissolvendo l'idea di una totalità organica: era il corrispettivo della visione di una realtà frantumata e aperta, molteplice e polivalente, avvicinabile da prospettive diverse, i cui frammenti non potevano venire ricomposti in un ordine oggettivo, essere ricondotti ad un senso globale dato una volta per tutte. Di qui derivavano la riduzione degli intrecci narrativi e drammatici a meccanismi assurdi e l'impostazione raziocinante, tesa ad anatomizzare quelle situazioni paradossali mediante un linguaggio spezzato, concitato, convulso. Ora invece compaiono tendenze irrazionalistiche e mistiche, che puntano a stabilire un contatto con l'Essere, con l'essenza stessa delle cose, a rivelare una verità arcana e universale attraverso forme simboliche, vaghe e indefinite, attraverso processi di intuizione che mettono immediatamente, misteriosamente in contatto con una dimensione "altra". Mentre nella fase «umoristica» la natura appariva estranea e indifferente, ora tra soggetto e oggetto, uomo e natura vengono postulate segrete corrispondenze. L'arte, da procedimento «umoristico» che è sempre «fuori di chiave», scisso, straniato e autoriflessivo, diviene lo strumento privilegiato per la rivelazione intuitiva dell'essenza e della verità, attraverso la forza suggestiva del simbolo. Anche il linguaggio muta: il discorso assume forme di liricità ispirata ed effusa, «che mira a illuminare magicamente spettatore e lettore» (Luperini). In questo passaggio dal corrosivo, lucido, disincantato razionalismo umoristico, straniante e critico, ad un irrazionalismo magico e simbolico, si può ravvisare un ritorno di Pirandello ad un clima decadente. Paradossalmente lo scrittore, che nella sua fase centrale era ormai andato oltre il Decadentismo, che pure era la sua originaria matrice culturale, in una direzione di ricerca più moderna, sembra riavvicinarsi ad esso proprio nell'ultima fase della sua produzione. Ma, come ha osservato Luperini, vi erano motivazioni storiche ben riconoscibili. Se il primo Novecento era stato il periodo delle avanguardie, delle inquietudini innovatrici e delle ardite sperimentazioni, in coincidenza con l'instaurarsi del fascismo come regime, dopo il '26, si assiste anche nel campo della cultura ad un "ritorno all'ordine", ad una rinuncia alle provocazioni, ad un recupero di una concezione mitico-simbolica dell'arte, ad una sua assolutizzazione estetizzante.

Di questo clima mutato sono espressione i tre cosiddetti «miti» pirandelliani (a cui va unita la Favola del figlio cambiato): testi teatrali che non rappresentano più la realtà sociale borghese contemporanea, sia pur attraverso il filtro deformante e corrosivo del «grottesco», ma si collocano in un'atmosfera mitica e simbolica, utilizzando elementi leggendari, meravigliosi, sovrannaturali. L'azione si svolge di norma in luoghi separati dalla realtà storica contemporanea, luoghi essenzialmente dell'immaginario: nella Nuova colonia (1928) un'isola edenica dove si rifugia un gruppo di contrabbandieri, nel tentativo di dare origine ad una comunità utopica; in Lazzaro (1929) un podere felice, che rappresenta la genuinità della natura in contrapposizione alla città e alla vita meccanizzata della civiltà moderna; nei Giganti della montagna (iniziato intorno al 1930 e rimasto incompiuto, alla morte dell'autore) la villa simbolica della Scalogna, dove si rifugia il mago Cotrone a compiere i suoi incantesimi. In questi spazi "altri" si producono eventi prodigiosi, sovrannaturali: nella Nuova colonia la prostituta Spera, che incarna l'ancestrale mito della Madre Terra, scatena un terremoto per punire coloro che non sanno vivere all'altezza dei valori naturali, in Lazzaro il sacerdote Lucio compie il miracolo di far camminare la sorella paralizzata, nei Giganti il mago Cotrone evoca visioni arcane, materializzazioni della fantasia e dell'inconscio.

Il testo più significativo, a cui Pirandello affida in certo qual modo il suo testamento spirituale, è I giganti della montagna. In forme simboliche e allusive, talvolta oscure e difficilmente decifrabili, l'opera affronta un problema che assilla lo scrittore, quello della posizione dell'arte, in particolare quella teatrale, nella realtà moderna, capitalistica e industriale, in rapporto con il mercato e il pubblico. L'attrice Ilse vuole portare tra gli uomini il messaggio estetico, ostinandosi eroicamente a recitare La favola del figlio cambiato, il testo di un poeta che l'aveva amata ed è ormai morto (nella realtà l'opera è di Pirandello stesso), ad un pubblico volgare che rifiuta l'arte e la poesia. Di contro, il mago Cotrone, chiuso con un gruppo di stravaganti creature nella villa della Scalogna, appartata dal mondo, afferma che l'arte può vivere solo nella sfera della fantasia, dei sogni, dell'inconscio, quindi è perfettamente autosufficiente e non deve cercare il contatto con la società e il pubblico. Il mago non riesce a convincere Ilse e questa, su suo consiglio, cerca l'aiuto dei Giganti, potenti creature che vivono sulla montagna, e che rappresentano il Potere, la realtà industriale moderna, efficiente e produttiva (e forse alludono anche al regime fascista): il simbolismo sembra voler dire che l'arte nella società industriale, dominata dal mercato, non può sopravvivere con le sole sue forze, ma deve cercare l'appoggio del potere economico e politico (attraverso sovvenzioni, finanziamenti, appoggi). La conclusione del dramma non fu scritta da Pirandello, ma il figlio Stefano ce ne ha conservata la traccia, confidatagli dal padre: Ilse recita la Favola dinanzi ai servi dei Giganti, durante un banchetto nuziale, ma quegli esseri barbari e rozzi sbranano lei e i suoi attori. In questa pessimistica conclusione sulle sorti dell'arte e del teatro si può forse cogliere l'eco di un episodio reale vissuto da Pirandello: egli aveva rappresentato a Roma la sua Favola del figlio cambiato musicata da Malipiero e aveva incontrato scarsa approvazione da parte del regime. Nei servi dei Giganti quindi Pirandello adombrerebbe i gerarchi fascisti, e nella sorte della recita di Ilse la sorte dei propri tentativi di cercare appoggio per il suo teatro presso lo Stato. Nelle figure dell'attrice Ilse e del mago Cotrone si proietta quindi un dilemma che doveva essere lacerante per lo scrittore negli ultimi suoi anni: continuare l'attività teatrale, facendo i conti con la sordità del pubblico alla poesia e lottando per ottenere un sostegno dello Stato che finanziasse il teatro in crisi, quindi cercando un compromesso tra le ragioni dell'arte e quelle del potere e dell'economia, o rinunciare al rapporto col pubblico, chiudersi nella sfera autosufficiente della pura creazione poetica, che sprezza i condizionamenti materiali. La sorte finale di Ilse sembra far capire che Pirandello, stanco e disilluso, propendesse per la seconda soluzione.