HOME PAGE DI LUCIANO ZAPPELLA

|

XVIII: un secolo di guerre (tratto da: Gianni Gentile – Luigi Ronga, Storia & Geostoria, vol. IV: Dalla metà dei Seicento alla fine dell’Ottocento, La Scuola, Brescia 2005, pp. 64-71) |

||||||

Guerre territorialiIl secolo che intercorre tra il 1667 e il 1763 fu tormentato da un suseguirsi di guerre pressoché continue. La Francia fu in guerra per 53 anni, l'Inghilterra e l'Olanda per circa 40, la Russia per 33 anni. Non erano più, come nei secoli passati, guerre di religione, il cui scopo era l'annientamento dell'avversario e della sua fede; la pace di Westfalia del 1648 aveva stabilito in questo senso la fine del fanatismo religioso. Le guerre di questo secolo furono guerre esclusivamente territoriali, cioè guerre il cui scopo era il possesso di aree in Europa o nelle colonie per stabilire un nuovo equilibrio tra gli Stati. Da questo punto di vista, è evidente che anche l'insediamento di una dinastia o di un'altra su un trono vacante assumeva lo stesso valore di una conquista territoriale. Del resto, le grandi famiglie regnanti in Europa erano tutte imparentate tra loro e sovente, in assenza di eredi diretti, in molti potevano rivendicare il trono. Si apriva quindi una contesa che rimetteva in discussione l'intero equilibrio del continente. Le guerre di successione del Settecento furono dunque dei pretesti per modificare i rapporti di forza tra gli Stati. |

||||||

|

||||||

|

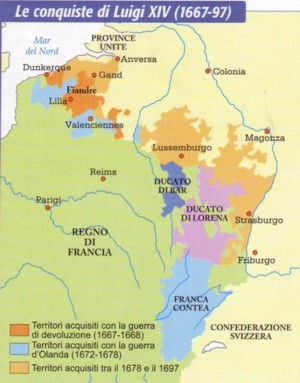

* la guerra d'Olanda (1672-78): un tentativo di invasione che gli Olandesi contrastarono aprendo le dighe e allagando il loro territorio. Entrambe le guerre garantirono al re Sole nuovi possedimenti. Luigi XIV raggiunse in quest'epoca l'apogeo della sua potenza e ne approfittò per annettere altri territori in Alsazia, in Lorena e nel Lussemburgo. Questa fase si chiuse con la tregua di Ratisbona (1684) con la quale l'Impero riconobbe le annessioni francesi fino al 1681. |

||||||

La fine della supremazia franceseLa situazione internazionale cambiò completamente nel corso degli anni Ottanta del Seicento. L'Austria sconfisse i Turchi e nel 1688 il trono inglese andò a Guglielmo d'Orange, cioè proprio all'uomo che, in qualità di capo di Stato, aveva guidato la resistenza olandese alla Francia. Fin dal 1686 così si formò una coalizione antifrancese, la Lega di Augusta, costituita dall'Olanda, la Spagna, l'Austria, la Svezia, la Prussia, il ducato sabaudo e, dal 1688, l'Inghilterra. Luigi XIV, completamente isolato, dopo nove anni di guerra dovette per la prima volta accettare un accordo (pace di Ryswyk,1697). Ma di lì a pochi anni la crisi dinastica spagnola causò una nuova guerra. Nel 1700, con la morte del re di Spagna Carlo II, si estinse la dinastia degli Asburgo di Spagna. Carlo II aveva indicato come suo erede Filippo d’Angiò, nipote di Luigi XIV, che divenne Filippo V di Spagna. Ben presto, però, fu chiaro che Luigi XIV intendeva ridurre la Spagna al suo servizio. Si formò dunque una nuova coalizione antifrancese per fermare quel tentativo di supremazia: l'alleanza era costituita da Austria, Inghilterra, Olanda, Prussia, Portogallo, Svezia e Ducato di Savoia. La guerra di successione spagnola si protrasse fino al 1713 e fu particolarmente dura per la Francia che rischiò addirittura d'essere invasa: dopo aver aggredito l'Europa per un cinquantennio, nella sua ultima guerra il re Sole fu costretto a difendersi. La pace di Utrecht (1713) e quella di Rastadt (1714) posero termine al conflitto: Filippo V poté mantenere la corona spagnola solo rinunciando alla prospettiva di unirla con quella francese; la Spagna, inoltre, cedette tutti i suoi domini in Italia all'Austria e riconobbe privilegi commerciali all'Inghilterra; quest'ultima ottenne anche delle colonie sia dalla Spagna sia dalla Francia. Le pretese di supremazia della Francia erano sconfitte. Sul continente emergeva il rafforzamento dell'Austria, ma era l'Inghilterra che si stava imponendo come arbitro delle relazioni internazionali. |

||||||

|

|

||||||

|

di Regno di Sardegna); nel 1748, un ulteriore allargamento dei confini a est fino a Vigevano e Voghera. I Savoia non erano riusciti a conquistare la Lombardia, da più di un secolo loro principale ambizione, ma il Piemonte sabaudo si andava preparando al ruolo che avrebbe svolto nel Risorgimento italiano. |

||||||

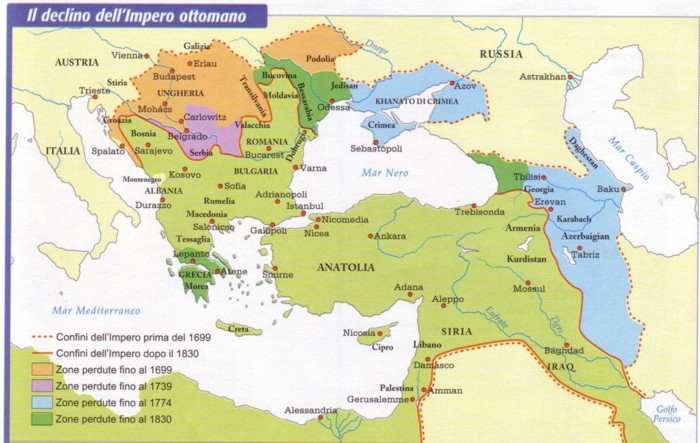

Il tramonto della potenza ottomanaNel 1683 un possente esercito ottomano penetrò in Austria e giunse ad assediare Vienna, da dove l'imperatore Leopoldo I dovette fuggire. Solo l'aiuto delle truppe del sovrano polacco Giovanni II Sobieski (1674-1696) riuscì a salvare Vienna dalla capitolazione, imponendo la ritirata dei Turchi. La vittoria imperiale segnò la fine dell'espansionismo turco in Europa e avviò il declino dell'Impero ottomano. Nel 1686 infatti le potenze europee formarono una Lega Santa (Austria, Polonia, Venezia, Stato Pontificio) a cui si unì anche la Russia. I Turchi vennero sconfitti e furono obbligati ad accettare la pace di Carlowitz (1699). Si trattava del primo accordo sfavorevole sottoscritto dai Turchi: * l'Austria ottenne il riconoscimento della propria sovranità su Ungheria, Transilvania e Croazia; * Venezia ottenne i porti della Dalmazia e dell'Albania, e la Morea; * la Russia guadagnò il porto di Azov in Crimea. Una seconda, umiliante sconfitta fu inflitta ai Turchi nel 1717 dall'imperatore austriaco Carlo VI, alleato con Venezia. L'Impero ottomano proseguì così nel suo inesorabile declino: la pace di Passarowitz (1718) riconobbe le conquiste austriache della Serbia e della Valacchia. Con questa ennesima vittoria l'Austria si confermava come una della maggiori potenze europee. La guerra dimostrò anche la decadenza di Venezia che fu costretta a restituire ai Turchi la Morea poiché non era stata capace di difenderla durante le ostilità. |

||||||

|

||||||

|

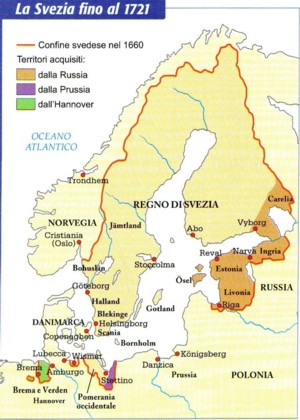

Il rafforzamento della Russia re il declino della Svezia Conquistando Azov, la Russia si era aperta uno sbocco sul Mar Nero. Ciò corrispondeva ai progetti di Pietro il Grande che, come sappiamo, intendeva garantire al suo paese una «finestra sull'Europa». Le ambizioni dello zar però erano rivolte soprattutto verso il Baltico e per questo era indispensabile affrontare la Svezia che dominava questo mare. Fu tuttavia il giovane re svedese Carlo XII a prendere l'iniziativa avviando la seconda guerra del Nord (1700-21). Nel 1700, infatti, la Svezia sconfisse i Russi nella battaglia di Narva. Nel 1709, però, fu Carlo XII a subire una pesante sconfitta alla Poltava. Il re svedese fu addirittura obbligato a rifugiarsi presso i Turchi, col cui appoggio cercò una rivincita. Infine (1718) Carlo XII trovò la morte durante le operazioni militari. Le paci di Stoccolma (1720) e di Nystadt (1721) chiusero così la guerra e segnarono la fine dell'egemonia svedese sul Baltico a vantaggio della Russia e della Prussia. La Svezia infatti cedette: * la Pomerania occidentale e Stettino alla Prussia; * la Livonia, l'Estonia, l'Ingria e la Carelia alla Russia. Per ottenere questo risultato, Pietro il Grande aveva dovuto restituire Azov ai Turchi. Tuttavia poteva considerare raggiunto il suo obiettivo: la Russia ormai si era saldamente inserita nella vita europea. Lo comprese subito la Gran Bretagna che si affrettò a stringere accordi commerciali con lo zar. |

||||||

|

|

|

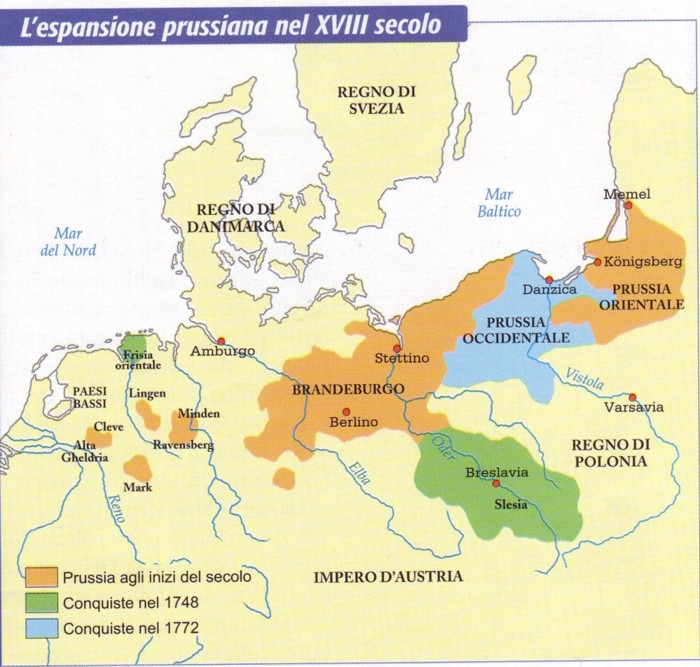

|||||

La straordinaria ascesa della PrussiaIl rafforzamento dell'Austria nel centro dell'Europa trovò un valido contendente nella Prussia. Questo Stato era destinato a una straordinaria ascesa che sarebbe culminata nel 1871 con l'unificazione della Germania. Nell'epoca che stiamo esaminando, questo processo trovò un eccezionale interprete in Federico II (1740-1786), non a caso detto il Grande. Colto, autore di scritti in cui condannava la guerra e il cinismo della ragion di Stato, questo sovrano si dimostrò determinato e spregiudicato. L'occasione gli fu subito offerta dai problemi della successione austriaca. Alla morte dell'imperatore asburgico Carlo VI, doveva salire al trono la figlia Maria Teresa. Carlo VI si era preoccupato di garantire questa successione promulgando sin dal 1713 la Prammatica Sanzione, una norma che consentiva la successione al trono anche alla linea femminile della famiglia. Gli Stati europei avevano riconosciuto questo provvedimento, ma quando Carlo morì (1740) contrastarono l'ascesa al trono di Maria Teresa. Federico II di Prussia iniziò l'offensiva contro l'Austria occupando la Slesia con l'ambizione di allargare i propri confini. Baviera, Spagna e Francia intervennero a fianco della Prussia; l'Austria fu appoggiata invece dall'Inghilterra e dalla Savoia. La guerra terminò con la pace di Aquisgrana (1748) che, oltre a definire una spartizione stabile dell'Italia, riconobbe a Federico II la Slesia e assegnò la corona imperiale a Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa. Forse, però, il caso che meglio evidenziò il cinismo di Federico II fu quello della Polonia. Questo Stato era estremamente debole e suscitava le ambizioni espansionistiche dei suoi potenti confinanti: l'Austria, la Prussia e la Russia. C'era concretamente il rischio che fra questi tre Stati scoppiasse una guerra. Per evitarla, Federico II propose spregiudicatamente di procedere a una suddivisione tra le tre potenze di territori polacchi. Nel 1772 si giunse così a una prima spartizione, seguita da altre due (1793 e 1795) che cancellarono la Polonia dalla cartina europea. |

||||||

|

||||||

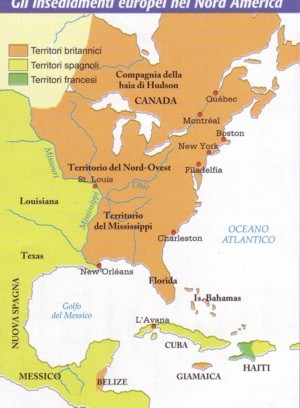

* la Gran Bretagna ottenne dalla Francia il Canada, la vallata dell'Ohio e del Mississippi, e le isole di Dominica e San Vincenzo; dalla Spagna, la Florida; nei possedimenti spagnoli e portoghesi dell'America del Sud (così come in India) rafforzò la sua influenza commerciale; in Africa acquisì il Senegal; * in cambio della cessione della Florida, la Spagna ottenne dalla Francia la Louisiana e conservò i suoi vicereami sulle coste occidentali del Nord e del Sud del continente americano; * oltre alle cessioni in favore di Gran Bretagna e Spagna, la Francia dovette disarmare le sue basi commerciali in India; le rimasero alcune isole nelle Antille, ma ciò non fu sufficiente a evitare la decadenza in campo coloniale. |

||||||