Tra latino e italiano: i primi documenti in volgare

La frantumazione politica dell’Impero romano non distrusse la cultura latina, intesa qui come lingua quotidiana; aggiunse invece elementi nuovi, per trasformare sempre più, nonostante la volontà frenante della scuola e dei grammatici, il sistema linguistico. Anche i Longobardi furono veicolo di novità, fin quando nel 774 Carlo Magno li sconfisse, per poi rifondare l’impero, volendo ricomporre l’unità politica, religiosa, culturale (e, perciò, linguistica). Ma una lingua non si impone; il popolo, disperso nelle campagne dei feudatari o accolto nelle corti, continuò a sentire sempre più incomprensibile il latino, che proprio per la riforma carolingia, diventava «altra lingua» rispetto a quella parlata dalle masse ed ormai era soltanto la lingua ufficiale della Chiesa e del Palazzo imperiale.

|

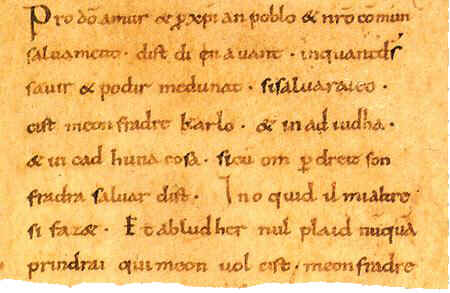

Il concilio di Tours (813) prese coscienza della diversità della lingua del popolo, quando raccomandò ai vescovi la predicazione dicendo che «easdem omilias quisque aperte transferre studeat in rusticam linguam aut thiotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur»; e già nell’842, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, successori di Carlo Magno, giuravano davanti ai loro soldati vicendevole aiuto. Con i cosiddetti Giuramenti di Strasburgo abbiamo il primo documento romanzo: non latino aureo, non latino volgare, ma semplicemente volgare: la lingua che il volgo parlava, che era nata dal latino, diventava anche una lingua scritta. |

|

Attestazione della molteplicità di lingue in Occidente, ci viene dal Libro delle strade e delle province, opera araba di geografia scritta tra l’844 e l’848: «Questi mercanti [occidentali] parlano l’arabo, il persiano, la lingua dei Romani, la lingua di Francia, quella di Spagna e lo slavo»: due lingue romanze sono considerate «lingue di mercato». Anteriore ai Giuramenti di Strasburgo, è l’Indovinello veronese, uno dei primi esempi di volgare italiano. |

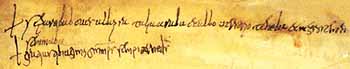

«Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti». Con questa formula, nel marzo del 960 fu risolta una lite tra il monastero di Montecassino ed un uomo di Aquino. Tre testimoni, comparsi a Capua davanti al giudice Arechisi, tenendo una carta in cui erano segnati i confini del luogo discusso e toccandola con l'altra mano, deposero a favore del monastero. Vera o fittizia che sia stata la lite (è sembrato, infatti, a taluni che fosse preoccupazione dall'abate avere una carta notarile in cui si dichiarasse il possesso trentennale di quelle terre), il documento di Arechisi registra l'atto di nascita della lingua italiana scritta, pur se in una varietà dialettale, in cui il tratto più appariscente è la sparizione dell'appendice labio-velare u in ko (latino quod), kelle, ki (italiano quelle, qui; ma resta in que).

La coscienza che il volgare fosse lingua autonoma stava conquistando l'Italia; infatti, dopo il 960, la mappa geografica delle testimonianze incomincia a registrare punti nuovi, sui quali si appoggia la storia della lingua italiana. Formule simili a quelle della carta capuana furono trascritte nel 963 a Sessa Aurunca e poi a Teano. Parole isolate e stilemi si ritrovano negli scritti dei dotti e, molto più, dei notai. Non mancano, inoltre, i glossari, a volte di poche parole, in cui i singoli lemmi volgari sono affiancati dalla corrispondente traduzione (latina, greca). La certezza della diffusa nuova coscienza linguistica ci viene dall'aneddoto narrato da Gunzo di Novara. Nel 965, di passaggio a San Gallo, egli, maestro e grammatico di fama, mentre seduto a mensa chiacchierava, fece un errore, «ponendo videlicet accusativum pro ablativo». Un monachetto subito lo assalì, riprendendolo aspramente e giudicandolo degno della sferza, molto in uso allora nelle scuole. Ritornato in patria, Gunzo scrisse una lettera ai monaci di Reichenau, quasi per giustificarsi dell’errore, accumulando pagine di classici che avevano usato un caso per l'altro, e, giustificazione estrema, esclamò: «Falso putavit S. Galli monachus me remotum a scientia grammaticae artis, licet aliquando retarder usu nostrae vulgaris linguae, quae latinitati vicina est»: il suo errore era stato causato dall'uso quotidiano del volgare, lingua simile al latino. L'uso del volgare, inoltre, è espressione di lode sull'epitaffio di Gregorio V (999): Usus francisca, vulgari et voce latina; instituit populos eloquio triplici.

Col passare del tempo, in tutte le parti d'Italia vi sono documenti e testi scritti interamente o parzialmente in volgare. Fra queste testimonianze: L'Iscrizione della catacomba di Commodilla in Roma (metà del secolo IX). È un graffito: «Non dicere ille secrita a.bboce» [«Non dire quelle cose segrete a voce (alta)»]. Con questa formula si invitava il celebrante a non recitare a voce alta quelle preghiere della messa, dette secrete. Dal punto di vista linguistico si noti, oltre alla forma dell'imperativo negativo (non + infinito) diversa da quella latina (ne diceas, con congiuntivo esortativo), dicere, volgare a Roma, dove s'è usato in modo esclusivo per tutto il medioevo; ille con valore di articolo femminile plurale e secrita, non neutro, ma un plurale in -a (l'articolo sarebbe la conferma); a-bboce, con raddoppiamento fonosintattico e betacismo.

La Postilla amiatina (San Salvatore di Monte Amiata, non molto distante da Grosseto; 1087): «Ista cartula est de caput coctu. / Ille adiuvet de illl[u] rebottu / qui mal consiliu li mise in corpu». Tre versi (forse endecasillabi), con assonanza, misti di latino e volgare, scritti dallo stesso notaio che redasse la cessione dei beni fatta da Micciarello e la moglie, Gualdrada, in favore dell'abbazia di San Salvatore. Controverso è il significato della postilla. La donazione sarebbe stata fatta per evitare guai, e magari sortilegi (la Postilla sembra un breve, un talismano), che un mal consiliu di rebott/u/ (il diavolo? un avversario? un «consigliere fraudolento»?) poteva procurare a caput coctu (o Caput-coctu «testa-cotta», evidente soprannome). Qualcuno pensa anche ad una donazione fittizia, per evitare aggravi fiscali (il «mal consiglio» sarebbe dunque la frode). Per la lingua, si possono mettere in evidenza almeno le finali in -u.

L'Iscrizione di San Clemente (fine XI secolo). Si tratta di un affresco, che si trova nella Basilica di San Clemente a Roma. Due personaggi, Albertello e Gosmari, trascinano una colonna, mentre un terzo, Carboncello, la spinge; Sisinnio, un patrizio romano, sta in atto di chi comanda. Accanto ai protagonisti sono scritte brevi frasi. La colonna tirata ricorda il miracolo avvenuto durante il martirio del Santo, come riporta la Passio. San Clemente si esprime in latino, quasi con le parole della tradizione, mentre gli altri personaggi usano il volgare: «Sisinium: "Fili dele pute, tràite". Gosmarius: "Albertel, trai". "Fàlite dereto colo palo, Carvoncelle". (San Clemente:) "Duritia(m) cordis vestri(s), saxa traere meruistis"». Le parole di Clemente spiegano perché egli è rappresentato con un sasso. Già nel latino si osservi la necessità di espunzione in duritiam e vestris, e la mancanza dell'h in trahere (e si dovrebbe anche trovare Sisinius, al nominativo), segno che chi scrisse aveva scarsa conoscenza del latino. Per lo stile, nelle frasi in volgare, si rilevi il realistico insulto di Sisinnio, che parla non da patrizio ma da vero popolano (nonostante l'affresco sia in una chiesa e l'argomento sacro); e si noti ancora Albertel, con forma troncata com'è nell'uso parlato; e, in Carvoncelle, la B > v, oltre alla -e finale (non vocativo).

La Testimonianza di Travale (oggi in provincia di Grosseto; 6 luglio 1158): anche questo testo si trova in un documento giudiziario, scritto in latino; in esso appare la seguente frasetta, pronunciata da Malfredo: «Guaita, guaita male; non mangia ma mezo pane». Ed anche in questo testo le interpretazioni sono varie: «Guardia, fa' la guardia male! Io non mangiai mai mezzo pane», come un invito imperativo, rivolto a se stesso (questa è l'ipotesi più accettata); oppure: «La guardia fa male la guardia. Io ecc.», come narrativo. Qualche studioso ha pensato che il testo possa essere l'inizio di un ritmo giullaresco; qualcuno ancora che Malfredo abbia camuffato il proprio disagio sotto quelle parole, per far capire ai signori che non faceva volentieri, data la sua estrema indigenza, il servizio di guardia; tanto che, capita l'antifona, egli venne dispensato dal servizio. In poche parole: Malfredo era obbligato al servizio di guardia alla corte di Travale, ma era talmente povero che faceva male il suo turno, perché affamato.

I primi ritmi della letteratura italiana

Il Ritmo bellunese, datato intorno al 1193, ma tramandatoci da un codice cinquecentesco, è formato da quattro versi di una cronaca dell'occupazione del castello di Mirabello da parte delle truppe di Belluno e Feltre ai danni di Treviso. Altri brevi documenti di una lingua di più ampio respiro, provenienti sicuramente dal mondo giullaresco, sono il Ritmo laurenziano (1157), il Ritmo su Sant’Alessio e il Ritmo cassinese. II primo, conservato in un unico manoscritto presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, è stato trascritto per la prima volta da Angelo Maria Bandini a Firenze nel 1777. Vede protagonista un giullare che loda alcuni alti prelati per ottenere doni da loro, primo fra tutti un cavallo. La struttura metrica e retorica dimostrano la buona cultura del giullare compositore, rimandando direttamente alla poesia d'oltralpe.

Gli altri due componimenti sono accomunati dall'imitazione dello stile giullaresco applicato in questo caso ad argomento religioso. II Ritmo cassinese, custodito in un manoscritto dell'XI secolo dell’Abbazia di Montecassino, è stato pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1791, mentre solo nel secolo successivo sono iniziati seri tentativi di una sua edizione critica. Si tratta del dialogo tra un monaco occidentale e uno orientale, in cui sono contrapposti I piaceri terreni alla vita dello spirito. Il Ritmo su Sant’Alessio, invece, è stato trascritto da due differenti copisti su un manoscritto conservato presso la Biblioteca Comunale dl Ascoli Piceno, ma proveniente dal convento benedettino di Santa Vittoria in Matenano. La storia del santo, già raccontata dalla Vie de Saint Alexis, è una storia esemplare di un uomo che incarna e rappresenta una vera e propria virtù vivente.

|

Dall'ambiente giudaico dell'Italia centrale, come dimostrano gli elementi linguistici, proviene L’Elegia giudeo-italiana (testo in PDF) (fine XII-inizi XIII secolo), in terzine monorime di 120 versi di natura non sempre ben definibile e conservato in un codice trecentesco del tempio israelitico di Ferrara (e una copia si trova a Parma), in caratteri ebraici. L'elegia fu scritta per il digiuno del mese di Ab. Si lamenta la distruzione e la disperazione del popolo ebraico. Al centro vi è un racconto di due giovani fratelli, nobili e ricchi finiti in pessima schiavitù; ed infine si prega Dio perché guardi con volto benevolo il suo popolo. |

Pur se ridotta a soli tre versi, bisognerà ricordare la Passione cassinese (forse della fine del secolo XII), breve frammento di lamento della Vergine, inserito in una rappresentazione scenica in latino, un dramma di 317 versi sulla passione di Cristo. Così la didascalia che introduce il planctus Virginis: «...Unde dolens beata vir[go qui] loquen[do la]troni et matri sue flenti numquam loquitur, cum ingenti cla[more i]psa bea[ta] vi[r]go vocat filium crucifixum et coram lor[icatis] ...mag...

...te portai nillu meu ventre,

quando te beio [mo]ro presente,

nillu teu regnu agime a mmente».

[Perciò lamentandosi la beata Vergine che (Cristo) parla al ladrone e non rivolge la parola a lei, sua madre che piange, con grande clamore la beata Vergine chiama il suo figlio crocifisso e davanti ai soldati... (grida a gran voce): Ti ho portato nel mio ventre. Quando ti vedo, muoio subito. Nel tuo regno ricordati di me.]

Questi pochi versi sono il vagito della poesia sacra in volgare, che troverà il culmine nelle laude; e sono anche il punto di partenza per le sacre rappresentazioni; questo dramma deve essere considerato il più antico testo del genere in Italia, e forse il più antico della Chiesa d'Occidente. I doppi quinari sono probabilmente il resto di una quartina monorima di doppi quinari; la lingua reca le caratteristiche centro-meridionali (-u finali, raddoppiamento fonosintattico, betacismo, la forma agime con l'affricata palatale, come l'attuale aggie «ho» campano, con finale indistinta; ma in passato aggio era letterario, di tipo siciliano); vente, di tipo nominativale (< venter), restituirebbe la rima perfetta.

|

La Formula di confessione umbra (testo in PDF) (1180 ca.). In questa formula paraliturgica, che il penitente doveva usare per preparare la confessione, sono passati in rassegna vari peccati, in trasgressione dei comandamenti e dei precetti delia Chiesa (digiuni, pagamento delle decime, ecc.). Fra le colpe possibili, apre uno spiraglio sulla vita comunale l'accusa contenuta in questo paragrafo: «Accusome dela sancta treva, k'io noll'observai sì ccomo promisi» [«Mi accuso della santa tregua che io non ho osservato, come avevo promesso»]. La formula si conclude con una invocazione in latino, in luogo dell'assoluzione sacramentale. II codice che conserva il testo fu utilizzato e scritto nel monastero di Sant'Eutizio, presso Norcia. |

|

Il Contro navale pisano (tra la metà dell’XI e XII secolo): una carta che rispecchia la potenza economica e politica della Repubblica marinara. È un conto in cui sono registrati dei pagamenti riguardanti forse la riparazione di alcune navi (più che la costruzione di una galea).

Il Libro dei banchieri fiorentini (1211), quaderno del dare ed avere di una ricca Firenze in espansione commerciale. Come si può vedere dall'elenco, i luoghi da dove ci provengono le testimonianze del volgare sono legati culturalmente alla dotta Montecassino (o ad altre abbazie) o sono le ricche e fiorenti città del centro Italia; ma anche in altri luoghi si trovano documenti di lingua, segno che il volgare era ormai nell’uso abituale della gente. Creatosi fin dagli inizi della nostra era, il volgare, da lingua quotidiana, si avviava a diventare anche lingua di letteratura.

tratto da: C. Del Popolo, Primi documenti della lingua e della letteratura italiana, in: Storia della letteratura italiana, dirr. E. Cecchi - N. Sapegno, Garzanti, Milano 2001